schreibwerkstatt

Schreiben heißt lebendig bleiben, Gedanken zum Ausdruck bringen und damit einen klareren Kopf bekommen, weil die Dinge auf den Begriff gebracht und damit begriffen werden können. Schon als Lehrer habe ich "freies Schreiben" nicht nur in mehreren Literaturkursen, sondern auch schon in der Unterstufe in den Unterricht integriert: Eine dezente Musik im Hintergrund hat die "Gedanken zum Fließen gebracht" und Blockaden ("ich kann das nicht"...) gelöst.

Rückblickend ist jeder Text und jedes Foto wertvoll, - kleine Bausteine zur Selbstvergewisserung. In Tréguier / Bretagne fotografierte ich diese Parole, frei übersetzt "etwas Neues zu schaffen, kreativ zu sein, heißt, Widerstand zu leisten. Widerstand leisten heißt, kreativ zu sein". Die Parole triggerte sich in meine Gedanken, erinnerte mich an meine Facharbeit über Albert Camus' "Pest" kurz vor dem Abitur: Der Arzt Rieux konnte seine Menschlichkeit, seine Lebensenergie retten und dem Leben einen Sinn abgewinnen, indem der den Menschen half und sich solidarisch zeigte, - so meine damalige Deutung. Nicht einverstanden sein mit dem Unerträglichen, sich einmischen und daraus Stärke und Widerstandsfähigkeit gewinnen. Das habe ich damals mitgenommen.

Auf dieser Seite sind zu finden:

- "Grenzgänge ins Anderland (Alzheimer-Tagebuch)

- Esskulturen - kulturgeschichtlich / interkulturell (Seminartexte)

- Buchprojekt (Vorankündigung): "Weltbilder - Selbstbilder - Bilder des Fremden" (Inhaltsverzeichnis, Einleitung)

- Verstreutes

- Chile 1971 (Reisebericht)

- Reiseimpressionen Südafrika / Ratanda 2024

Grenzgänge ins Anderland (Alzheimer-Tagebuch)

Dieser Text ist eine Zumutung. Wer ihn liest, mutet sich eine Wirklichkeit zu, die so oder in abgemildeter Form viele von uns treffen wird, eine Wirklichkeit, die in hohem Maße tabuisiert ist – und die Angehörigen allein lässt. Um das zu verhindern, mute ich meinen Leser*innen, diesen Text zu. Ich möchte über den Krankheitsverlauf informieren und für die Entscheidung sensibilisieren, die Pflege irgendwann ohne Schuldgefühle in professionellere Hände abzugeben. Schließlich geht es um die Entwicklung von Resilienz, von Wegen, wie man die eigene seelische Gesundheit rettet, sich von der Krise nicht kaputtmachen lässt und sie gestärkt hinter sich lassen kann.

Esskulturen kulturgeschichtlich/interkulturell (Seminartexte WS 20/21 und SS 21)

- Einführung: Grundbegriffe (Diversität, Identität, Grenzen, Kultur, Interkulturelles Lernen)

- Historische Streifzüge durch europäische Esskultur/en (von der Früh-/Urgeschichte bis heute)

- Das einfache Mahl und die Herrschaftsküche (Küche der Armen und der Reichen, Theoriekonzepte: Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Sinus-Milieus und Ernährungsmuster)

- Brot. Eine kulturgeschichtliche Spurensuche (kulturgeschichtliche Aspekte, Brot bei Armen und Reichen, Technikentwicklung / Hunger / Migration im 19.Jh., Backtechnologie, Weltkulturerbe Brot)

-

Genuss.Rausch.Grenzüberschreitungen (Drogen / Ekstase im

Kulturvergleich, Grenzüberschreitungen: Angstbewältigung im "inneren Afrika" / Hexenverfolgung, Drogenprävention)

- Arabica, turquerie und Orientphantasien (Kulturgeschichte des Kaffees, Islam - Abendland - Europäische Imagerie, Bilder des Fremden)

- Wege in den Hunger. Welternährungssystem und Kolonialerbe (Hunger und Migration in der Geschichte, Dreieckshandel, Welthandelsstruktur und Ernährung, Agrarökologie)

- Bildung für Nachhaltige Entwicklung: Interkulturelle und kulturgeschichtliche Perspektiven (BNE und interkulturelle Didaktik)

Das Seminarthema "Esskulturen" wurde im Kontext des EU-Projekts zur Europäischen Bildung (JMC-FREE) durchgeführt:

https://www.ph-freiburg.de/jmc-free.html

Verstreutes

-

Michel Allard, Le bonheur n'a pas d'age (2019) (Buchbesprechung)

- Überlebensmittel Kultur

- ...

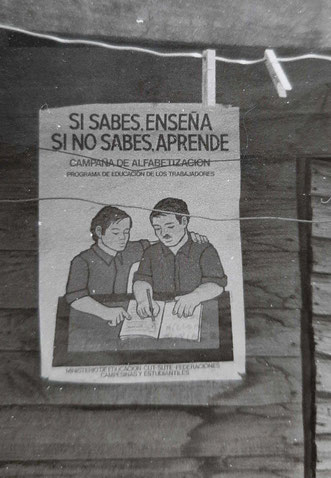

wenn du etwas weißt/kannst, lehre es

wenn nicht, lerne!

Kinder werden geboren, um glücklich zu sein

Chile-Reise 1971

Die erste Liebe, so sagt man, prägt für’s Leben. Die erste Reise ebenso! Chile 1971 war für uns beide die erste „große“ Reise, und es gab dann nie mehr wieder eine solche Gelegenheit, die sich so nachhaltig in unser Leben einschreiben sollte. Im Oktober 1970 hatte ich Else kennengelernt, und wenige Monate später erfuhr ich von der Möglichkeit, über den „Internationalen Arbeitskreis“, eine überregionale studentische Initiative, nach Südamerika zu fahren. Ich fragte sie, ob wir nicht zusammen fahren wollten, und sie sagte spontan zu. Ich dachte mir, wenn diese junge Liebe eine solche Fahrt übersteht, besteht die Chance, dass sie auch auf Dauer Bestand hat. Zwei Vorbereitungsseminare in Berlin und Heidelberg sollten uns politisch präparieren, und nach Semesterende Mitte Juli ging’s mit 18 Personen im Flug nach New York, in drei Mietautos bis Miami, und weiter in einer viermotorigen Propellermaschine nach Barranquilla / Kolumbien. Auf der Panamericana in normalen Überlandbussen bis Santiago de Chile verteilten sich dann die Mitglieder unserer Gruppe: Die einen wollten in Kolumbien bleiben, wieder andere in Ecuador oder in Peru, und wir fuhren weiter bis Chile – in Begleitung von Juan, einem argentinischen Studenten, der eine Zeitlang in Heilbronn Deutsch lernte und Gast unseres Hauses war. Er fuhr dann nach Tucumán weiter, seine Herkunftsstadt. Doch schon in Miami gab es Schwierigkeiten wegen Juan (im Folgenden kursiv Ausschnitte aus Elses Tagebuch – in Form von etwa 50 Luftpostbriefen an ihre Eltern, die diese zum Glück aufbewahrt hatten):

(24.7.71) Die Kolumbianer wollten Juan nicht einreisen lassen, da er kein Rückreiseticket hat. Sie haben wohl Angst, dass er in Kolumbien bleibt zwecks Revolutionsmachung. Danach wollten sie ihm ein unnötiges Flugticket verkaufen…, aber wir haben die Sache irgendwie hingekriegt. Überhaupt scheint sich die Polizei sehr für uns zu interessieren. Es erscheinen öfters Leute, die sich angeblich für unsere Reise interessieren und uns ausfragen. Es kommt wohl nicht oft vor, dass 18 Leute als Gruppe nach Südamerika fahren…

(..) Wir sitzen jetzt schon 19 Stunden im Bus von Barranquilla nach Medellín, und es sind immer noch knapp 200 km bis dorthin. Gerade wird ein Rad gewechselt, das zweite schon auf der Fahrt. Nein, eigentlich das dritte, aber das war inszeniert. Man wollte uns wohl nur in die nahegelegene Kneipe lotsen, denn nach der Pause wurde der Reifen sehr schnell wieder montiert. In der letzten Nacht wurden wir zweimal von der Polizei durchsucht, angeblich nach Waffen. Aber das glauben wir weniger, denn als sie bei einem Einheimischen zwei Stangen Zigaretten gefunden hatten, zogen sie zufrieden ab. Wir wurden nicht durchsucht und wurden als „alemanes“ auch anders behandelt. Als wir angesprochen wurden, haben wir sie auf Deutsch mit allen erdenklichen Schimpfwörtern belegt und sie gleichzeitig angelächelt. Die Reaktion war, dass sie zurücklächelten…

(..) Die Fahrt von Medellín nach Quito hat fast 40 Stunden gedauert. (..) Von der Armut sind wir fast erschlagen. Wenn wir essen gehen wollen, stehen Kinder am Eingang und hoffen, dass Gäste ihnen das geben, was übrigbleibt. Anfangs haben wir den Bettlern Geld gegeben, aber nun sind wir dazu übergegangen, ihnen Brot oder anderes zu essen zu geben. Viele Leute haben hier keine Zähne mehr, sie leiden fast alle unter Vitaminmangel.

(30.7.71) Gestern sind wir mit dem Schiff bis kurz vor die ecuadorianisch-peruanische Grenze gefahren. Jeder von uns bekam eine Hängematte, sie war zwar etwas kurz, aber die Überfahrt war sehr schön. Jetzt sitzen wir an der Grenze – und sollen auf einmal jeder 2 Dollar bezahlen, obwohl mir die Botschaft geschrieben hatte, es kostet nichts. Bis zum nächsten Ort sind wir in einem ausgebauten Lastwagen gefahren, wenige konnten noch im Führerhaus sitzen, der Rest auf der Ladefläche, später kamen dann noch Hühner und Truthähne hinzu. Wir sollten dann alle unsere Namen auf einer Liste angeben, und Jean, der Belgier, war genervt und hat es nicht ernst genommen: Er hat als Namen etwa „Fidel Castro“, „Che Guevara“, „Ho Chi Minh“, „Karl Marx“, „Friedrich Engels“ … auf den Zettel geschrieben, als Nationalität russisch oder chinesisch oder als Berufe „Schüler einer Toreroschule“. Der Zöllner schaute sich den Zettel an, uns blieb fast das Herz stehen, er nickte und winkte uns durch….: er war wohl Analphabet, sonst hätten wir vermutlich die Nacht im Gefängnis verbracht. Dann saßen wir im dreckigsten Grenznest wo gibt und erfuhren, dass wir nun die 2 Dollar pro Person zahlen sollten. Nachdem wir alles in langen Verhandlungen geregelt hatten und auch eine Bescheinigung bekommen hatten, wollten wir weiterfahren. Aber es gab keinen Bus mehr, und so verhandelten wir mit dem Besitzer eines kleinen Lastwagens – und wir 15 fuhren auf eine Fläche von 2,50 mal 1,70 gepfercht. Wenn wir in eine Kurve fuhren, mussten wir das Dach festhalten, es war grauenhaft!

Eigentlich ist die Panamericana wunderschön: Rechts der Pazifik, links die Steilküste und Wüste, nur ab und zu ein paar verdorrte Bäume oder Kakteen. Es geht Richtung Lima.

(1.8.71): Eben sind wir in Lima angekommen, die Stadt ist im Vergleich ziemlich teuer: Für eine Übernachtung zahlen wir pro Person 5 Mark, das ist für uns ziemlich viel, denn wir hatten uns 10 DM pro Person und Tag für Übernachtung und Essen als Richtwert vorgenommen. Aber dafür ist das Hotel sehr sauber. Gestern hatten sich einige von uns Flöhe zugezogen, zum Glück scheinen sie uns nicht zu mögen… Warmes Wasser gibt es aber nicht, ich habe mir sagen lassen, das gäbe es sehr selten.

Von den 18 Personen am Anfang sind wir jetzt nur noch 11. Einer ist in Cali (Kolumbien) geblieben, sechs sind heute direkt weiter nach La Paz. Morgen Mittag waren Freddie, Juan, Jutta und ich bis zur Grenze, vielleicht auch gleich weiter, das wissen wir noch nicht. Juan fährt nicht mit nach Santiago, sondern von Antofagasta direkt nach Tucumán. Jutta will mit uns fahren, da ihr das Programm ihrer ursprünglichen Gruppe nicht mehr gefällt. Als wir von Lima nach Tacna weiterfahren wollten, hatte der Bus erstmal über drei Stunden Verspätung, wir warteten am Busbahnhof. Plötzlich stellte neben uns eine Indigena mit ihrer Familie ihr Gepäck ab, und darauf lag eine wunderschöne gewebte Decke mit unterschiedlichen Rottönen, von der wir ganz begeistert waren. Nach langem Überlegen hat Freddie dann die Frau gefragt, ob sie uns die Decke mal ganz zeigen könnte und ob sie sie auch verkaufen würde. Sie sagte, sie gehöre ihrer Freundin, die im Moment nicht da sei, aber sie würde sie sicher nicht verkaufen. Als die Freundin dann kam, war sie ganz erstaunt, dass wir ihre gebrauchte Decke kaufen wollten, sie wollte uns lieber eine neue weben. Aber wir haben sie so lange bequatscht, dass sie uns die Decke für umgerechnet etwa 60 Mark verkaufte. Dann haben wir unter uns dreien ausgelost, wer die Decke bekommen sollte: Freddie ist nun der glückliche Besitzer.

(6.8.71): Antofagasta. In den letzten Tagen konnte ich mich nicht melden, in Tacna und auch in Arica, der chilenischen Grenzstadt zu Peru, hatte ich furchtbaren Brechdurchfall. In Arica waren die anderen noch unterwegs, ich lag im Bett und wollte schlafen. Plötzlich fiel etwas neben meinen Kopf auf das Kissen, und ich sah ein Tier weglaufen. Zuerst dachte ich noch, es sei eine Spinne, es war eine Maus oder eine Kakerlake. Kurze Zeit später tauchte auch Freddie wieder auf, und mit Plätzchen und Tee schaffte ich es nach einiger Zeit wieder, auf die Beine zu kommen. In Antofagasta haben wir ein sehr schönes Hotel mit warmem Wasser und sauberem WC gefunden. Es ist zwar teuer, aber da wir zu einem guten Kurs schwarz getauscht hatten, geht es.

Heute haben wir „comida popular“ gegessen. Das ist ein Mittagessen für 20 Esc. und muss in jeder Stadt auf Anordnung von Allendes Regierung ausgegeben werden. Es gab zuerst einen Salatteller, dass eine Fischsuppe mit allerlei Meerestieren, dann Reis mit viel Gemüse, Banane mit Honig zum Nachtisch und Kaffee. Die Grundnahrungsmittel sind für einen Spottpreis zu erhalten, Luxusgüter sind entsprechend teuer (richtig so!). Wir haben in Antofagasta auch einen Diskothekenbesitzer kennengelernt, der von Deutschland schwärmte und uns in seine Diskothek einlud, ein altes Schiff. Dort haben wir mit ihm und zwei Freunden über die Lage in Chile geredet – und waren sehr erstaunt, dass wir milde belächelt wurden, als wir sagten, dass wir uns für das „chilenische Experiment“ interessieren würden. Dann wurden Reden geschwungen à la „man kann die Welt sowieso nicht ändern, deshalb interessieren wir uns nur für Mond und Sterne“. Oder „Sie müssen mal die Indios sehen, die hier ihre Nahrung am Strand angeln: Sie haben nichts, aber sind glücklich“ und: „Allende ist ein Träumer, naja, mal sehen…“ Am nächsten Tag trafen wir diesen Diskothekenbesitzer noch einmal, und er lud uns in seinen Yachtclub ein. Er stellte uns neue Freunde vor, und langsam merkten wir, in was für ein Kapitalistennest wir geraten waren. Jeder besaß ein oder mehrere Restaurants, und die angegrauten älteren Herren wurden von Playboy-lesenden Bienen geherzt... Und dann rückten sie auch deutlicher mit ihrer Meinung raus: Unsere Reise wäre dann ein Erfolg, wenn wir Allende erschießen würden. Mit diesem Eindruck verließen wir Antofagasta, und wir verabschiedeten uns auch von Juan, der mit dem Flugzeug nach Tucumán flog.

(9.8.71) Santiago: Von Antofagasta wegzukommen, war fast unmöglich, alle Busse und Flugzeuge ausgebucht. Wir hatten dort zwei Franzosen getroffen, die auch nach Santiago wollten, und in der Not haben wir zusammen ein Taxi für die 1300 km gemietet – und pro Person etwa 30 DM bezahlt. In Santiago angekommen, fuhren wir zur Wohnung von Reinhard und Reinhild, aber sie waren nicht da. Wir sind dann weiter zur Wohnung von Ximena, der Architektin, die uns vorab geschrieben hatte, dass wir bei ihr wohnen könnten. Aber sie war auch nicht da. Als wir gerade wieder gehen wollten, kam ihre Freundin, die wusste, dass wir bei Ximena und ihr wohnen könnten. Wir haben dann unser Gepäck geholt, und sind dann wieder zu Reinhard gefahren, von dem wir Briefe von euch ausgehändigt bekommen haben. Obwohl wir hier Zeitungen kaufen, erfahren wir fast nichts über Deutschland. Wenn also ein Krieg ausgebrochen oder Franz Josef Bundeskanzler geworden ist, schreibt es, dann können wir ja überlegen, ob wir gleich hier bleiben.

(11.8.71) Wir sitzen gerade in einem Studentenlokal und warten auf Gonzalo Arroyo, eben haben wir in der Zeitung gelesen, dass er von der MAPU (eine der linken Parteien) als neuer Landwirtschaftsminister vorgeschlagen wurde. Er will uns Adressen von Leuten geben, die an Projekten zur Sanierung von Poblaciones (so nennt man hier die Armensiedlungen am Stadtrand) beteiligt sind. Wir sind ihm heute schon durch die ganze Stadt nachgereist…

(12.8.71) Nachdem es gestern doch nicht mehr mit einem Treffen geklappt hat, haben wir ihn heute in der Universität aufgesucht und er hat uns mit ein paar interessanten Adressen von Arbeiterpriestern geholfen. So läuft die Arbeit langsam an, die wir uns hier vorgenommen hatten.

Wir wollten übrigens mal den SPIEGEL kaufen, aber den gibt es immer erst mit dreimonatiger Verspätung, weil er per Schiff geliefert wird. Dafür haben wir mal den CONDOR gekauft, die Zeitung der deutschstämmigen Chilenen hier: So ein Scheißblatt (pardon!)

Wir haben auch Kontakt aufgenommen zum Bruder eines katalanischen Freunds von Freddie aus Tübingen, der mit seiner Frau Sonia in Santiago lebt. Er unterrichtet an der Universität, und sie ist an einer Taubstummen-Schule beschäftigt, sie sind unglaublich nett!! Sie wohnen in einem winzigen und kalten Hinterhaus, in dem kleinen Zimmer stehen ein Bett, Stuhl, Bord für Geschirr, in einem etwas größeren Raum stehen Kühlschrank, Herd, Truhe für Kleidung, Tisch, drei Stühle und ein Bücherbord, als Gästezimmer gibt es eine kleine Kammer mit Bett und Bücherbord. Sie erzählte, dass sie nur wenig Geschirr hat, weil bei einem Erdbeben immer alles kaputtgeht.

Sonia hatte nicht viel zu essen da, aber wir mussten alles aufessen. Es gab geröstetes Brot mit Butter, Honig und Käse. Sie erzählte uns, dass ein Facharbeiter 800 Escudos im Monat verdient (28 Esc. = 1 Dollar). Sie verdient 1800 Esc., ihr Mann bekommt ebenso viel (oder wenig), weil er Ausländer ist. Sie würde an ihrer Schule gerne einige Stunden mehr unterrichten, aber es ist nicht mehr Geld da für die Bezahlung.

(18.8.71) Heute waren wir in der Gehörlosenschule, in der Sonia arbeitet. Wir wussten gar nicht, dass wir ein so offizieller Besuch waren. Die Direktorin hielt eine kleine Rede über die Schule, sie sagte, dass die Kinder unterschiedlich stark schwerhörig sind. Ob man denn mit Hörgeräten helfen könnte, fragten wir. Sicher, aber das wäre viel zu teuer. Man arbeite zwar nach den neuesten Sprachlernmethoden, auch ein Arzt und Psychologe seien mit dabei, aber es gäbe eben weder Sprachlabor noch Tonbänder. Dann hat uns Sonia mit in ihre Klasse genommen, die aus acht siebenjährigen, sehr lebhaften Kindern besteht. Wir erfuhren, dass gehörlose Kinder für ihr Leben gerne tanzen. Wenn Sonia sehr laut spricht, hören die Kindern bestimmte Frequenzen und passen auf, lesen von ihrem Mund ab, was sie sagt und versuchen, es nachzusprechen. Schwierig ist es besonders bei den kleinen Kindern, die erst den Grundwortschatz lernen. Sie kamen dann aus dem Lachen nicht heraus, als sie sahen, dass Freddie einen Bart hatte. Ein Mädchen hat ihn sofort an die Tafel gemalt. Dann meinten sie, ich sei ein Mann, weil ich Frotteesocken trug. Als wir sie fotografiert haben, waren sie ganz begeistert. Dann sind wir in eine Klasse von 14-/15-Jährigen geführt worden, wo die Verständigung zwischen Schülern und Lehrern natürlich viel besser klappte. Als die Lehrerin erzählte, wir kämen aus Deutschland, wurden wir von einem Schüler mit dem Hitlergruß begrüßt. Dann fragte er, ob wir aus dem „guten“ (West) oder dem „schlechten“ (Ost) Teil Deutschlands kämen.

Gestern Abend waren wir in einer Studentenkneipe, wo jedes Wochenende linke Liedermacher („nueva canción chilena“) live auftreten und singen. Im Eintrittspreis war ein Glas Rotwein inbegriffen, um 23 Uhr fing es an und dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Es traten auch Sänger und Gruppen auf, von denen wir in den Tagen zuvor schon Schallplatten gekauft hatten. Es war eine ganz tolle Stimmung, viele sangen mit, es war ein Riesenspektakel.

(19.8.71) Gestern trafen wir einen Arbeiterpriester, den wir kontaktiert hatten, in Begleitung eines Freunds. Aber bevor wir Fragen stellen konnten, fragten sie erstmal, wo wir denn in Santiago wohnen würden. Als wir „Apoquindo“ sagten, meinten sie, das sei ein großes Handicap für uns, in einem der reichsten Viertel zu wohnen. Wenn Arbeiter erfahren, dass wir dort wohnen, und uns für ihre Lage interessierten, sagen sie mal kurz „haha“… Dann wurden wir nach unseren Motivationen und unserer politischen Einstellung befragt. Dabei hat Jutta viel verdorben, weil sie sofort eine theoretische Diskussion anfing, dass es fast lächerlich wirkte (nachher war sie beleidigt, als wir ihr sagten, sie sei dogmatisch gewesen und würde die chilenische Realität nicht sehen). Wir haben dann von unserer Arbeit mit den ausländischen Arbeitern in Tübingen erzählt. Schließlich kam die Frage, aus welcher Schicht wir stammten und ob unsere reichen Väter das Geld für die Reise gegeben hätten. Wir haben dann aber klargestellt, dass wir nicht gekommen seien, um den Chilenen Ratschläge zu ihrer Revolution zu erteilen, sondern umgekehrt von ihnen lernen wollten. Wir waren froh, dass sie signalisierten, uns zu verstehen. Trotzdem wüssten sie nicht, wie sie uns helfen könnten, denn für die Arbeiter seien wir zum einen Deutsche und zum andern Studenten. Unter den Arbeitern muss es wohl einen großen Hass auf Deutsche geben, denn sie seien in Chile entweder Unternehmer oder Grußgrundbesitzer, dazu ultrakonservativ. Die Arbeiter werfen nun jeden Deutschen erstmal in einen Topf, und der Priester meinte, wir müssten für die Sünden unserer Vorfahren büßen. Als wir die beiden fragten, in welcher Partei sie seien, erfuhren wir, dass sie parteiungebunden sind, sich aber durch Allende und die Unidad Popular vertreten fühlten. Sie seien durch das Bewusstsein verbunden, ausgebeutet zu werden, das reiche aus.

(21.8.71) Gestern sind wir in Viña del Mar angekommen und mussten noch ein gutes Stück den Berg hinauf laufen, um zum Haus der Eltern von Sonia zu kommen. Eine Straße gab es nicht mehr, nur noch Stufen, die wegen des Regens immer glitschiger wurden. Einige der Häuser oder Hütten waren vom letzten Erdbeben ziemlich zerstört oder hatten Risse. Auch das Haus von Sonias Eltern hatte Erdbebenschäden, beim letzten Beben vor kurzem fielen zwei Wände um, und die Decke des Zimmerchens, in dem wir bleiben sollten, zeigte spinnenartig von der Mitte aus bedenkliche Risse in alle Richtungen. Aber Sonias Vater ist Bauarbeiter, und das Haus ist sein ganzer Stolz. Die ganze Familie hatte beim Bau mitgearbeitet. Der Vater von Sonia stellt in seiner Freizeit Bilderrahmen her. Die Mutter verkauft selbstgemachtes Wasser-Eis, und jeden Samstag gibt sie im „Mütterzentrum“ gegen Bezahlung Bastelunterricht. Das ist eine Einrichtung der Vorgängerregierung von Eduardo Frei, es gibt sie in jeder Stadt und ist die meistbesuchte Einrichtung in ganz Chile, wie man uns sagte. Die Frauen stricken und basteln dort, hören etwas über Kindererziehung usw.

Gestern früh sind wir ins benachbarte Valparaíso gefahren. Dort haben wir uns außerhalb des Zentrums auf dem Berg ein Zeltdorf angeschaut, wo Leute wohnen, die durch das Erdbeben obdachlos geworden sind. Für das gesamte Zeltdorf gab es zwei Wasserstellen. Direkt in der Nachbarschaft liegt die Militärakademie, ein Haus im modernsten Stil. Nachdem wir wieder runter zum Strand gelaufen waren, sahen wir in einem Restaurant eine Regierungsdelegation beim Arbeitsessen. Als wir näher kamen, wurden wir von einem Delegierten angesprochen, der uns fragte, in welcher Sprache wir reden könnten. Als wir sagten „deutsch“, antwortete er „ich bin Russe“. Ein paar Tage später erfuhren wir, dass das der russische Fischereiminister war.

(23.8.71) Heute morgen waren wir bei einer MAPU-Versammlung in einem Kinosaal, es ist eine der Parteien der Unidad Popular. Viele Arbeiterpriester sind wie Gonzalo Arroyo in dieser Partei engagiert. Nach vielen Reden, Lobeshymnen auf die Partei und Sprechchören wurde gemeinsam „Venceremos“ gesungen, das Lied der Unidad Popular. Es traten noch weitere Sänger und Gruppen auf mit Liedern zu Sozialismus, Freiheit, Cuba, Che Guevara, Fidel Castro…

Wir hatten die Adresse von einem „Pater Willi“ bekommen, der, wie wir an seiner Dialektfärbung erkannten, aus Neuss stammte und seit eineinhalb Jahren hier lebt. Er hatte sich einer linken Gruppe von Gleichgesinnten angeschlossen und lebt nun auch in diesem Viertel am Berg. Er erzählte, dass in seiner Nachbarschaft 80% der Häuser drei Eigentümern gehören. Durch das Erdbeben sind viele zerstört worden und konnten nur notdürftig repariert werden. Trotzdem wurden jetzt die Mieten erhöht, woraufhin man eine Aktion Mietboykott beschlossen hat und fordert, dass die Häuser auf Kosten der drei repariert werden sollten. Willi wollte uns mitnehmen, um uns die Arbeit der Gruppe zu zeigen.

(24.8.71) Wieder in Santiago, waren wir heute von Wolfgang Plöckl, einem deutschen Priester zum Essen eingeladen. Er lebt auch seit eineinhalb Jahren hier – und verlässt jetzt seine Pfarrei, um in einem Arbeiterviertel zu wohnen und zu arbeiten. Er hatte Elektriker gelernt und will damit nun seinen Lebensunterhalt verdienen. Er ist ein sehr liebenswürdiger Mensch, weiß über linke Theorie sicher nicht viel, will aber von ganzem Herzen den Armen helfen und ist wegen dieser Haltung auch von „politischen“ Menschen akzeptiert. Er wohnt nun also auch in einer der Holzhütten und macht Sozialarbeit: Es gibt viele Trinker und Kranke, da die Lebensmittel knapp sind, die ärztliche Versorgung mehr als unzureichend, für zweieinhalbtausend Menschen gibt es zwei Krankenschwestern, die aber nur einmal pro Woche kommen. Da es in diesem Jahr 20 cm Schnee gab, musste Allende den Notstand erklären. Das Einzige, was in diesem Campamento klappt, ist Allendes Milchversorgung an die Kinder. Es gibt zwar sog. Chefs der Campamentos, die für alles zuständig sind vom Häuserbau über die Wasserversorgung bis zur Schule, aber sie verlieren oft die Lust an dieser Arbeit, wohl auch weil sie nicht gelernt hatten zu organisieren – und dass manches schneller, vieles aber auch unendlich langsam vorangeht. Man ist jetzt dazu übergegangen, alte Busse als Schulräume zu nutzen, die man bunt angemalt hat.

Mit Wolfgang Plöckl haben wir über den derzeitigen Streik der Arbeiter gegen die Verstaatlichung der großen Kupferminen gesprochen. In Chuquicamata, der größten Tagebaumine der Welt, werden die Arbeiter, so Plöckl, in Dollars bezahlt, die sie dann auf dem Schwarzmarkt gegen Escudos tauschen. Nach einer Verstaatlichung wäre das natürlich nicht mehr möglich…

Wir trafen heute auch einen „Compañero“, der in einer Población den Menschen hilft und etwas organisiert: Früher hätten sie sich darauf beschränkt, Papier und Müll von der Straße zu sammeln, aber jetzt beginnen sie sich mit den verschiedenen Aktivisten zu verständigen. Sie kümmern sich etwa um die drei- bis viertausend Landflüchtigen in Santiago bzw. um die etwa viertausend Arbeiter, die in den Randbezirken der Stadt Ziegeln herstellen. Die wenigen Unternehmer, denen das Ganze gehört, zahlen einen Hungerlohn: einen halben Escudo für eine Karre Steine. Da die Arbeiter verstreut leben und arbeiten, sei es schwer, sie zu organisieren, aber sie erkennen immer mehr, dass sie eigentlich nichts zu verlieren hätte. Die Gruppe schickt nun Leute („Brigaden“) zu ihnen, um sie in ihren ersten Ansätzen zu unterstützen, sich zu organisieren und ihre Interessen zu vertreten.

(25.8.71) Heute sind wir in die Siedlung „La Victoria“ rausgefahren, eine Población am Stadtrand von Santiago. Kurz vor der Endhaltestelle fragten wir im Bus, ob jemand wüsste, wo Padre Santiago Thyssen wohnt (wir wussten seine Adresse nicht). Sofort fingen fünf Leute an zu erklären, wo wir ihn in der Población finden könnten. Ein Mädchen begleitete uns dann zu seinem Haus, auf dem Weg dorthin kleine Holzhütten, ebenso viele Kinder wie Hunde auf der lehmigen Straße. Anfangs waren wir noch unsicher, wie die Leute auf uns zwei „Gringos“ reagieren würden, aber sie lächelten uns an, ein Junge rief Freddie „hola amigo“ zu. Mit Padre Santiago, der aus Holland stammt, sprachen wir eine Mischung aus deutsch und spanisch. Er erzählte uns, dass seine Población aus 25.000 Menschen besteht, er aber für 300.000 zuständig ist. Er wohnt mit zwei Holländern und zwei Chilenen zusammen. Überhaupt seien 70% aller Priester aus dem Ausland, während die chilenischen meistens in der Stadt auf „bequemeren“ Pfarrstellen seien. Ihre Aufgabe, so Padre Santiago, sei es für die Grundbedürfnisse der Leute zu sorgen. So hätten sie vor einem Jahr – unter der christdemokratischen Vorgängerregierung – ein Krankenhaus besetzt: Der zuständige Arzt dort hatte zum einen einer Frau die falschen Medikamente gegeben, woran sie starb, zum anderen sollte er sechs Stunden arbeiten, war aber nur zwei anwesend. Sie hätten mit der Besetzung des Krankenhauses ein „nichtfunktionierendes“ in ein „funktionierendes“ verwandelt. Unter der damaligen Regierung sollte er dann als „unerwünschte Person“ nach Holland abgeschoben werden, „aber es ist ihnen nicht gelungt“.

Jetzt arbeiten sie in „La Victoria“ an eine Anti-Alkohol-Kampagne, was dringend nötig wäre. Ganz stolz erzählte er, dass ihre Erfolgsrate bei 60% liege, die der staatlichen Kampagnen nur bei 35%. Über 20 kleine Arbeitsgruppen arbeiteten in seinem Viertel, die sich regelmäßig wöchentlich treffen, über Tagesereignisse reden, über die politische Lage im Land und natürlich über alles, was in der Población passiert und angepackt werden müsste. Das ganze Leben dieser Menschen, so Padre Santiago, sei politisch und auch revolutionär. Er tastete ab, wo wir politisch stehen, und nach einiger Zeit akzeptierte er uns als „compañeros“ – und meinte, ihn würde eher die Praxis als die Theorie interessieren, letztere würde er Uni-Leuten wie Gonzalo Arroyo überlassen, der sein Freund sei. Wichtig sei die Arbeit mit den Leuten, und seine Kirche würde er nur sonntags besuchen. Aber Christentum und Sozialismus gehören für ihn zusammen, nur so könne man Jesus nachfolgen. Man machte sich dann über Missionshäuser lustig, die es noch vereinzelt gibt, sowie über Leute, die nur humanitäre Hilfe geben wollten, ihre amerikanische oder deutsche Lebensform weiterleben, aber sich nicht auf die Menschen vor Ort einstellen und sie beachten. Zum Schluss erzählte er noch grinsend, dass sie bis vor kurzem noch Gelder von Misereor bekommen hätten. Das sei jetzt aber gestrichen worden, weil ihre Arbeit für die deutsche Hilfsorganisation „zu politisch“ sei.

(27.8.71) Gestern Abend haben wir Ignacio besucht, er hat uns die Adresse der Fabrik gegeben, in der er arbeitet. Er ist Katalane und stammt aus einer „superreichen“ Familie, die ihn ab und zu besuchen kommt – und ganz entsetzt ist, in welch ärmlichen Verhältnissen er lebt. Er arbeitet in einer Fabrik, die kleine Fertighäuser herstellt. Wir kamen mit dem Gewerkschaftsführer des Betriebs in Kontakt, ein 28-Jähriger in Arbeitskluft, der uns erst einmal den Betrieb zeigte. Auf den ersten Blick hatten wir den Eindruck, dass die Arbeiter nicht die größte Eile hatten und mal schnell und mal langsamer arbeiteten, jedenfalls nichts von Arbeitstakt und Stress war sichtbar, und kein meckernder Aufpasser tauchte auf. Wir kamen auch mit zwei Sozialarbeiterinnen in Kontakt sowie mit zwei Studentinnen, die in der Fabrik ihr Praktikum absolvierten. Der Gewerkschaftsführer fragte uns zunächst mal nach dem deutschen Gewerkschaftssystem aus und erzählte dann, wie die Arbeiter in diesem Betrieb ihre Vertreter wählen. Sie seien für die Produktion und für die Politisierung zuständig, die vor allem durch persönliche Gespräche stattfinde. Das sei allerdings nur in kleineren Betrieben möglich. Allerdings sei für die Löhne und die Kommunikation mit anderen Betrieben die Dachorganisation aller Gewerkschaften CUT (Central Unica de Trabajadores) zuständig. Die 138 Arbeiter dieser Fabrik hatten ihren Chef quasi „rausgeschmissen“, obwohl er noch zur Hälfte beteiligt war. Er wurde ersetzt durch einen Vertreter der Regierung. Der Lohn in dieser Fabrik ist vergleichsweise gut: 9 Esc. pro Stunde bei 8 Std pro Tag, insgesamt etwa 2000 Esc., Überstunden gibt es nicht. Vor zwei Jahren wurden noch 350 Häuser pro Jahr produziert, jetzt sind es 800 in einem Monat. Die Überschüsse werden entweder reinvestiert oder die Häuser werden so billig verkauft, dass nur ein kleiner Überschuss erwirtschaftet wird. Ob das Geld in Erweiterungen angelegt wird oder die Häuser billiger verkauft werden, entscheiden die Arbeiter.

(28.8.71) Wir hatten die Gelegenheit, einen weiteren verstaatlichten Betrieb zu besuchen. Am Werkstor fragten wir nach dem „presidente“ und ein dicker Arbeiter mit Schutzhelm erschien, auf dem groß „UP“ (Unidad Popular, die Regierungskoalition) stand neben einem Bild von Allende. Dann kamen noch weitere Personen, wir erklärten, was uns interessiert, - und wurden sofort als „compañero“ und „compañera“ begrüßt. Der „presidente“ zeigte uns stolz das Werk, einen veralteten Industriebetrieb, der Stoffe herstellt und sie bedruckt. Aber nicht mit einer Maschine, sondern im Siebdruckverfahren von Hand. Die Produktion geht auch nicht in den Export, sondern ist für den chilenischen Markt bestimmt. Der Betrieb ist erst kürzlich verstaatlicht worden, die Arbeiter hatten ihn zuvor besetzt, und alle, die damit nicht einverstanden waren, konnten kündigen. Derzeit arbeiten dort 300 Arbeiter und 50 Angestellte. Der Lohn ist vergleichsweise niedrig, er liegt bei 6 Esc. pro Stunde. Durch das Erdbeben vor wenigen Tagen ist die Betondecke einer Produktionshalle eingestürzt, zum Glück nachts, so dass niemand verletzt wurde. Wir sind dann einem deutschsprachigen Menschen vorgestellt worden, der sich anbot, weitere Arbeitsabläufe im Betrieb zu zeigen. Er lebt seit 32 Jahren in Chile und arbeitet als Ingenieur in diesem Betrieb. Als wir in seiner Jackentasche den CONDOR stecken sahen, ahnten wir, wes Geistes Kind er ist. Er führte uns in eine abgelegene Ecke und sagte im Flüsterton, dass es jetzt gefährlich sei, seine Meinung zu sagen. Auf unsere Frage nach den Chancen Allendes und der UP meinte er, Politik habe ihn noch nie interessiert, das sei derzeit auch die einzige Möglichkeit, in Chile bleiben zu können. Auch mit der Verstaatlichung sei er nicht einverstanden, äußerte er sehr vorsichtig. Zumindest hatte dieser Herr eine große Angst gefeuert zu werden. Jedenfalls passte er ins Bild „der Deutschen“ in Chile.

Wir waren auf der US-Botschaft, um für die Rückfahrt unsere Visa verlängern zu lassen. Es gab zwei Schalter, einen für Touristenvisa und einen für Auswanderung. Vor letzterem standen 80% der Leute, Chilenen und US-Amerikaner, denen es wohl in Chile zu „gefährlich“ wird, besonders nachdem Allende jetzt auch die Haziendas verstaatlichen will. Viele US-Amerikaner zogen zufrieden lächelnd mit ihren Ausreisevisa ab, auf uns herab schaute von der Wand ein milde lächelnder Nixon, und wir warteten schon Stunden auf unsere Dokumente. Auf unsere Nachfrage bekamen wir die Antwort, wir bekämen keine Visa, weil wir kein Ausreiseticket von New York nach Frankfurt hätten. Wir wurden dann zu einem hinter einem riesigen Schreibtisch sitzenden Beamten geschickt, der meinte, er hätte schon genug Schwierigkeiten mit den Chilenen, und jetzt kämen wir auch noch dazu. In den langen Verhandlungen mit ihm meinte er, wir könnten in Miami Schwierigkeiten bekommen, weil man dort Angst vor Drogenschmugglern hätte. Aber schließlich meinte er, er würde uns glauben, dass wir damit nichts zu tun hätten und stellte uns die Visa aus. Wütend und trotzdem erleichtert verließen wir die schwer bewachte Botschaft.

(Übrigens: Wenn ihr mir mal wieder Briefe schickt, klebt bitte welche mit einfachen Motiven drauf, sonst finden sich Liebhaber …und der Brief ist weg.)

(29.8.71) Wir haben uns mit Willi verabredet und sind zusammen in die Población nach Valparaíso gefahren, in der er eine Zeitlang gewohnt hat und jetzt noch politisch arbeitet. Zunächst zeigte er uns den „Weißen Elefanten“, ein Entwicklungshilfeprojekt der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung: Es wurde ein Haus errichtet, das als Kommunikationszentrum für die Bewohner der Población gedacht war. Es ist supermodern gebaut, passt also überhaupt nicht ins Viertel und wirkt fremdartig, so dass die Leute Scheu haben, es zu betreten. Dann wollte man wohl eher das Deutschtum verbreiten als den Leuten helfen. Auf dem Hof wurde z.B. die Freiheitsglocke von Berlin aufgebaut – und ärgert sich wahnsinnig, wenn die Kinder daran bimmeln. Schließlich hat man den Hügel „Villa Berlin“ genannt und alle Straßen bekamen deutsche Städtenamen, die kein Chilene aussprechen kann. Um das Haus, den „weißen Elefanten“, wie die Leute es nennen, herum wurden dann Häuser gebaut, die sich nur die reicheren Arbeiter, die aus den Kupferminen, leisten können. Je weiter man den Berg hinabsteigt, desto kleiner werden die Häuser – und desto größer die Wut der armen Arbeiter auf „die da oben“. Zu guter Letzt sollte noch der Entwicklungsmensch in dem weißen Haus wohnen, aber er hatte es vorgezogen, im vornehmeren Viña de Mar zu leben. Der „weiße Elephant“ wird jetzt von den Frauen der Reicheren genutzt, sie basteln dort einmal pro Woche und treiben Gymnastik. Ansonsten steht der riesige Betonklotz leer. Die Putzfrauen haben uns überall reingelassen. Es gibt einen riesengroßen holzgetäfelten Raum mit Singer-Nähmaschinen, viele kleinere Räume und eine Sporthalle mit allen erdenklichen Geräten, die ungenutzt herumstehen, weil die Damen sie auch für ihre Gymnastikstunden nicht brauchen. Wir haben erst einmal geturnt in einem deutschen Haus auf deutschen Barren. Willi will die Geschichte mit den Turngeräten mal den Uni-Leuten erzählen, denn dort fehlen Geräte wie diese aus Geldmangel. Vielleicht wird man sie sich holen…

Dann erzählte uns Willi (das muss auch mal gesagt werden: Willi aus Neuss spricht ein so herzerfrischendes Rheinisch…) von den Hilfswerken Misereor und Adveniat: Wenn ein Pfarrer gerne ein Motorrad haben möchte, sei es kein Problem, dies zu bekommen, denn in den deutschen Kirchen wird dann gesammelt, „damit der Pfarrer seine vielen Schäfchen besuchen kann“. Vor kurzem sei in Santiago ein Gebäude besetzt worden, das der chilenischen Caritas gehört, dabei sind die tollsten Sachen gefunden worden, unter anderem Medikamente für das Erdbeben 1964, die nicht verteilt, sondern vom Pfarrer verkauft wurden.

Zum Abschluss sind wir mit Willi zum Leiter seiner politischen Gruppe gegangen, und im Gespräch äußerte er die Befürchtung, dass es in absehbarer Zeit einen Rechtsputsch geben würde. Hoffentlich hat er unrecht.

(1.9.71) Am Montag waren wir mit Wolfgang Plöckl, dem Priester mit Liebe im Herzen, in einem „Campamento“ mit dem Namen „Puro Chile“. Das ist ein Stück Land, das von Obdachlosen und Landflüchtigen besetzt wird, in Santiago gibt es 130 davon. Sie liegen ganz weit in den Außenbezirken der Stadt. Es sind schäbige Holzhütten, die meisten etwa 10 Quadratmeter groß, die sich im Durchschnitt 7 Personen teilen. Wasser gibt es für die 250 Familien hier nur an einigen Wasserstellen, ebenso nur wenige WCs ohne Türen, die so dreckig sind, dass Wolfgang uns nicht hinführen wollte. Für das Licht werden die Überlandleitungen angezapft, die Drähte hängen meist unisoliert herunter. Wir haben gesehen, wie ein Hund jämmerlich zu jaulen anfing, als er auf ein am Boden liegendes Drahtende trat. Abfälle und Schmutzwasser werden zwischen die Hütten geschüttet, die Abfälle schwimmen obenauf. Die Häuser haben nur gestampften Lehmboden. Wir waren ja schon über die Lebensbedingungen in den Poblaciones entsetzt, aber ein Campamento ist eine vielfache Steigerung, was Armut betrifft.

Wir sprachen mit dem „presidente“, der die Leute auf dieses Grundstück geführt hatte: Es ging wie immer sehr schnell, so eine „toma“ (Landbesetzung), von einem Tag auf den anderen. Zuerst haben alle in selbstgebastelten Zelten gewohnt, dann in diesen Holzhütten, aber jetzt werden neben dem Campamento kleine Häuser mit jeweils etwa 40 Quadratmeter gebaut, für die Leute „purer Luxus“. Der presidente hatte einen selbstgebastelten Lautsprecher, und plötzlich tönte es „Leute kommt alle, hier sind drei Deutsche, die sich für euch interessieren…blabla…“ Es kam nur einer, der uns dann erzählte, wie die „toma“ ablief.

(2.9.71) Am Dienstag haben wir eine Möbelfabrik besucht, die halb verstaatlicht ist, aber seit zwei Jahren arbeitet man daran, ganz verstaatlicht zu werden. Der Lohn ist sehr niedrig, die Möbel so teuer, dass sie keiner der Arbeiter sich leisten kann. Mit großem Stolz zeigte man uns den Betrieb, sehr ausführlich wurde uns erklärt, wie die Möbel gebaut werden, und man hofft sehr, dass in Zukunft alles besser wird.

Abends waren wir bei Norbert Lechner eingeladen, einem Deutschen, der an der Uni arbeitet. Er hat nur einen Nachteil: Er wohnt im 20. Stockwerk eines Hochhauses in Santiago. Wir haben mit ihm bis tief in die Nacht diskutiert (und viel Wein getrunken!). Norbert war erstmal ein Kontrastprogramm zu unseren Kontakten in den letzten Tagen. Er sieht alles viel theoretischer…

José und Carlos wohnen auch in einem Campamento, wir konnten sie besuchen. Sie erzählten, dass in ihrem Betrieb gerade gestreikt wird. Sie wollten die Schule, an der sie gerade bauen, jedoch fertigstellen – und dann den Patron feuern. Dann kam die Sprache auf den MIR (Movimiento Izquierda Revolucioranio / Bewegung Radikale Linke), die auch Banküberfälle macht und in der Illegalität arbeitet. Carlos druckste ein bisschen rum und sagte dann, dass er Mitglied des MIR ist. Mit dem erbeuteten Geld aus den Banküberfällen, so Carlos, würden Waffen gekauft und verfolgte Mitglieder unterstützt. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass auch viele andere Linksparteien mit einem Putsch rechnen, sich darauf vorbereiten – und entsprechend mit Waffen versorgen. Wir kamen dann auch ins Gespräch mit zwei ziemlich militanten Arbeitern: Im Raum stand der Vorwurf, dass wir nach Chile nicht zum Kämpfen, sondern zum Studieren gekommen wären, - und: warum wir überhaupt studieren wollten. Wie soll man sich da verteidigen? Diese Arbeiter haben wohl schon öfter die Erfahrung mit Studenten gemacht, die bequem leben und klug auftreten…

(3.9.71) Gestern sind wir in eine Población zu fünf Studenten gefahren, haben viel geredet (über Politik natürlich), Chicha getrunken und auch übernachtet. Chicha ist ein Nationalgetränk hier, ähnlich wie neuer Wein und … durchfallfördernd. Es kam dann noch ein belgischer Priester hinzu, der anmerkte, dass die Leute hier zwar ein starkes politisches Bewusstsein haben, aber oft ziemlich mutlos sind, weil sie immer am Existenzminimum lebten.

Die Armut der Leute ist mir nochmal klar geworden, als ich gestern einem bettelnden Kind einen Escudo schenkte, für mich 5 Pfennige, aber da die meisten hier um die 600 Esc. verdienen, hat der eine Esc. natürlich für das Kind sehr viel mehr Wert. Andererseits sind hier die Preise natürlich für die Armen unermesslich hoch… Wenn man vergleicht, wie wir leben – und wie die Menschen hier, und wenn man sieht, was für ein schönes Land Chile ist und wie freundlich die Menschen sind…, ein Wechselbad der Gefühle!

(4.9.71) Am Freitag sind wir wieder zu Padre Santiago in die Población „La Victoria“ gefahren und hatten auch unsere Medikamente dabei, die wir ihm geben wollten. Abends kam dann die Mutter von Camilo Torres[1] in die Población, sie lebt jetzt in Cuba, durfte sich in Kolumbien nicht mehr aufhalten und besucht derzeit Chile. Zunächst wollten wir zu ihrer Veranstaltung gehen, aber dann hatten wir doch Angst bekommen. Denn für uns Gringos ist es hier nicht ganz ungefährlich… Er sagt, wir sollten, wenn wir ihn besuchen kommen, unbedingt sagen, dass wir zu ihm wollten, das wäre dann weniger gefährlich. Im Zweifel könnten wir noch sagen, dass wir aus der DDR kämen, dann seien wenigstens die Mitglieder der Kommunistischen Partei auf unserer Seite. Zum Abschied meinte er noch, wir sollten den Leuten in Deutschland sagen, dass das Christentum revolutionär ist und dass Gott die Welt und nicht die Kirche liebt.

Heute ist ein besonderer Tag, der erste Jahrestag der Wahl Allendes. Er sprach heute um 18 Uhr auf dem Plaza Bulnes, und natürlich war das auch ein Riesenfest mit vielen Straßenhändlern, Musikgruppen, Demonstrationen… Die Zeitungen waren voll mit Glückwunsch-Anzeigen.

Wir gingen gegen 16 Uhr ins Zentrum, wo noch die Buden und Bühnen zusammengebaut und gehämmert und gemalt wurden. Jede Bühne gehörte einer anderen Berufsgruppe, die Bauern hatten eine, die Kupferarbeiter etc. Fernsehkameras wurden aufgestellt, Fähnchen von allen antiimperialistischen Ländern aufgestellt. Die schwarz-rot-goldene hatte Hammer und Zirkel, aber besser als gar nichts. Es kamen dann immer mehr Leute, meist Arbeiter bzw. ärmlich gekleidete Menschen. Einige trugen selbstgemalte und -beschriftete Plakate, - und man merkte, dass sie wohl gerade erst lesen und schreiben gelernt hatten, denn die Plakate waren voll von Fehlern bzw. verbesserten Buchstaben. Darauf stand meistens: Die Bewohner des Dorfes XY oder der Firma Z grüßen Allende und die Unidad Popular. Was uns so beeindruckt hat, war die Begeisterung, mit der die Leute von enteigneten Ländereien oder Fabriken erzählten. Bevor gegen 19 Uhr dann Allende ans Rednerpult trat, gab es viel Musik von den bekanntesten Künstlern und Musikgruppen in Chile (Victor Jara, Quilapayun, Angel und Isabel Parra…). Er kam gerade von einer Reise nach Cuba zurück nach Chile. Seine Rede dauerte eineinhalb Stunden. Es war so ein Gedränge… Nach der Rede Allendes wurden Teile aus der Kantate „Santa Maria de Iquique[2]“ gespielt und als Ballett getanzt. Anschließend haben die Leute auf der Straße Cueca getanzt, einen traditionellen Tanz, bei dem Mann und Frau sich umschwärmen, und am Ende der

Mann mit seinem Tuch die Frau einfängt…

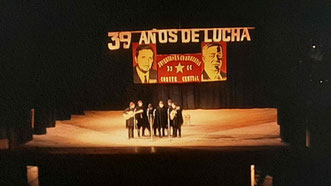

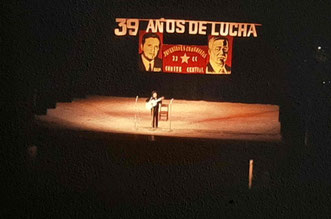

Wir sind dann gegen 23 Uhr gegangen, es war ein langer Tag, denn morgens waren wir schon bei einer Veranstaltung der Kommunistischen Jugend in einem Konzertsaal, auf dessen Bühne u.a. die Gruppe Quilapayun und Victor Jara (s. Fotos) aufgetreten sind, die die vielen Reden umrahmten. Man wollte uns erst gar nicht reinlassen, aber wir sagten, wir kämen aus der DDR – und dann war es kein Problem mehr.

(9.9.71) Heute hatten wir wieder Wolfgang in „La Victoria“ besucht und waren auch auf dem Wochenmarkt. Aber wir haben nicht gewagt zu fotografieren, obwohl es viele schöne Motive gegeben hat. Es gab dann Diskussionen über Entwicklungshilfe, die hier sehr kritisch gesehen wird: Für jeden Dollar, der reinkommt, verlassen fünf wieder das Land. Und wem nützt z.B. der Straßenbau? Klar, die deutschen Firmen brauchen Verkehrswege, Entwicklungshilfe also für deutsche Unternehmer.

(11.9.71) Langsam beginnt der Abschied, und es ist ein merkwürdiges Gefühl. Zum einen haben wir einige aus unserer Reisegruppe getroffen, die nur herumgereist sind – und nach unseren Begriffen „nichts“ gesehen haben, weil sie nicht so tief in die Realität der Menschen eingetaucht sind wie wir. Aber wir haben viel gesehen, viele Menschen getroffen und viel Armut, aber: was kann man tun?? Was kann man in unserer Lage machen? Wie kann man helfen?? Aber unsere Erfahrungen hier haben uns ganz schön zum Nachdenken angeregt und unser Denken radikalisiert: Wir reagieren allergisch auf Theoriegeschwafel ohne Praxisbezug. Auch auf frommes und Humanitätsgerede ohne politischen Hintergrund. Wir waren heute auf dem großen Friedhof in Santiago – und haben den Arm-Reich-Gegensatz so krass mitbekommen wie selten zuvor: Der eine Teil des Friedhofs besteht aus kleinen Palästen mit Türmchen, mit Straßen, alle nach Berühmtheiten benannt, mit Schildern und Kreuzungen. Eine richtige Totenstadt – für die Reichen. Daneben der Friedhof für die armen Leute: Hohe Betonkästen mit unzähligen „Schließfächern“, in die die Särge hineingeschoben werden, am Deckel kaum Platz für ein paar Plastikblumen.

(13.9.71) Wir waren wieder mal bei Sonia zum Essen eingeladen, es gab “Cochayuyo“ mit Tomaten und Zwiebeln vermischt. Das sind Algen, 1-2 Meter lang und 5 cm breit. Die Gemüsemischung schmeckte gut, ein bisschen nach Meer… Abend waren wir bei Reinhard und Reinhild eingeladen, und wir haben wieder etwas Neues gegessen, nämlich Rinderzunge. Wir haben zwar wieder erst einmal geschluckt, weil wir das noch nie gegessen hatten, aber es hat gut geschmeckt. Reinhild erzählte uns dann, dass es immer nur die erste Woche im Monat „carne“ (Fleisch) zu kaufen gibt. „No hay carne“ („es gibt kein Fleisch“) wurde dann zum geflügelten Satz, um zu belegen, wie schlecht doch die Nahrungsmittelversorgung unter Allende sei. Mit „carne“ war jedoch nur Rind- und Kalbfleisch gemeint, Hähnchen- und Schweinefleisch gab’s genug!

(16.9.71) Gemischte Gefühle: Wir wollen nicht zurück, kommen uns hier aber „unnütz“ vor.., andererseits freuen wir uns, wieder nach Hause zu kommen, schließlich wartet ja auch das liebe Studium. In den letzten Tagen haben wir noch einmal viel erlebt. Am Dienstagabend spielte Victor Jara im DDR-Kulturinstitut, dort trafen wir auch Jorge Salazar, den wir von einem Chilevortrag in Tübingen kennen. Er leitete das Lateinamerikainstitut in Bielefeld arbeitet jetzt als Akad. Rat in Berlin. Er ist hier mit drei Studenten aus Berlin – und ziemlich frustriert, weil diese sich als typische Salonsozialisten benehmen, die viel und klug herumtheoretisieren und auch das Hotel gewechselt hatten, weil das alte „nicht ihren Vorstellungen entsprach“.

Am Mittwoch hatten wir uns wieder zur Arbeiterdemo verabredet. Denn die Lage hier spitzt sich spürbar zu Es werden immer mehr Umsturzpläne der Rechten entdeckt, viele UP-Abgeordnete sollen nur noch im Untergrund arbeiten, weil einige auf die eine oder andere seltsame Art umkommen. Die Rechten versuchen auch, lästige Minister über ein Misstrauensvotum im Parlament loszuwerden. In den Reden der UP-Politiker wird immer wieder betont, dass man kämpfen werde, wenn es sein muss. Man verwies dabei auf Bolivien, wo kurz zuvor ein Putsch der Rechten stattgefunden und jetzt der deutschstämmige Hugo Banzer als Diktator an der Macht ist.

Plötzlich hieß es, am Abend käme auch noch Allende zur Demonstration. Und tatsächlich, er hielt eine sehr scharfe und bestimmte Rede. Und nachdem in letzter Zeit die rechts dominierte Presse und vor allem die amerikanische Nachrichtenagentur UPI viele Falschnachrichten verbreitet hatten, kündigte Allende an, das UPI geschlossen worden ist, und der Jubel der Menge war nicht zu beschreiben!

(19.9.71) Gerade habe ich mein erstes Eis verkauft! Wir sind nämlich wieder in Viña del Mar im Haus von Sonias Eltern, die nach Santiago zu ihrer Tochter gefahren sind. So sind wir allein in ihrem Häuschen. „Hay Helado?“ („Gibt es Eis?“) fragen die Kinder an der Haustür, auf chilenisch klingt es wie „ayelao“, weil hier häufig die Konsonanten verschluckt werden. (so klingt auch beim Einkaufen „tres Escudos“ wie „treecuo“). Bis wir verstanden haben, was sie wollten…!! Jedenfalls wurden wir Gringos vor allem von den Kindern bestaunt, manchmal schicken sie auch den größeren Bruder vor. Vor dem Gartentor, so konnten wir beobachten, geben sie sich noch einmal einen Ruck und fragen ganz entschlossen „ayelao?“

Am 18. September ist chilenischer Nationalfeiertag, und hier in der Población wetteifern zwei Plattenspieler um die Gunst der Bewohner, einer lauter als der andere. Die Plattenspielernadeln haben auch wohl schon bessere Zeiten gesehen, manchmal bleiben sie in einer Rille hängen und zwanzigmal ertönt der gleiche Takt, dem Krach nach zu urteilen haben einige Schallplatten auch Löcher. Das Ganze dauerte bis 4 Uhr nachts, - um am Morgen gegen 8 Uhr wieder weiterzugehen.

Wir sind zum Festplatz Playa Ancha nach Valparaíso gefahren, wo viele Laubhütten aufgestellt worden waren, meistens Chicha- und Empanada-Buden. Aber es wurde immer voller, und wir machten uns auf den Heimweg. Ich war auch von einigen als „rubia“ bezeichnet worden, eine abschätzige Bezeichnung für blonde Ausländerinnen, und so hatten wir keine Lust mehr zu bleiben.

(22.9.71) An unserem letzten Tag in Santiago waren wir noch einmal bei Sonia zum Essen eingeladen. Als sie die Tür öffnete, riss sie die Augen auf, als sie uns sah. Denn der Zug, mit dem wir ursprünglich aus Viña kommen wollten, war entgleist, und sie hatte uns schon im Krankenhaus vermutet. Es gab noch einmal ein richtig gutes chilenisches Essen – mit viel Wein und natürlich mit Pisco Sour, dem Aperitif aus Tresterschnaps und Zitronensaft.

Um sechs Uhr rappelte der Wecker, Fahrt durch Santiago mit gemischten Gefühlen (wann werden wir wohl wieder hier sein?), um 8 Uhr Check-in beim TEPSA-Bus, in dem versucht wird, ein bisschen Flugzeug-Atmosphäre zu verbreiten. Die Mitreisenden hauptsächlich reiche Peruaner mit einschlägigen (rechten) Presseerzeugnissen. Dumm nur, dass die Fenster grün getönt sind, so dass Fotografieren zwecklos ist, aber wenigstens ist eine Toilette an Bord (was wir auf der Hinfahrt alles erleben mussten….!). Es geht nach zwei Tagen Fahrt auf Arica zu, die chilenische Grenzstadt zu Peru.

(26.9.71) Von Arica ging’s weiter nach Lima, und von dort mit der Eisenbahn ins Hochland nach Huancayo. Es ist die „höchste“ Eisenbahn der Welt, für die knapp 600 km braucht sie etwa 10 Stunden, bis Huancayo passiert sie 66 Tunnel, 60 Brücken und sieben Spitzkehren und am höchstgelegenen Bahnhof ist man auf knapp 4800 Metern Höhe angelangt.

Da bekommt man leicht die Höhenkrankheit, d.h. Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Im Zug kommt dann ein Herr mit einem großen Blasebalg, der einem Sauerstoff in den Mund pustet… Die Zugfahrt ist umwerfend schön!!! In Huancayo hatten wir Glück, noch ein Hotelzimmer zu bekommen, denn der große Markt sonntags zieht natürlich viele Touristen an.

(3.10.71) Zurück nach Lima und weiter in knapp drei Tagen Richtung Quito/Ecuador, wo wir immer mehr Leute aus unserer Reisegruppe wieder trafen. Interessant waren die Gespräche darüber, wer was gesehen und erlebt hatte. Helga war z.B. auch einem Monat in Chile, wohnte aber im Süden bei reichen Leuten – und hat natürlich völlig andere Dinge gesehen und gehört als wir. Sie war auch nie in einer Población und hat somit auch fast nichts von der starken politischen Bewegung mitbekommen, die unseren Aufenthalt geprägt hat. Karin war auch vorwiegend als Touristin unterwegs und schwärmte von den schönen Landschaften. Dafür hatten wir keinen Blick, wir können nicht eine Landschaft genießen, wenn wir die Armut der Leute sehen. Einmal hatten wir in einem Restaurant in Quito (für unsere Verhältnisse) gut gegessen, und danach sahen wir, wie Indiofrauen in den Abfalltonnen des Restaurants nach Essbarem durchwühlten und abgenagte Knochen und Kartoffelschalen einsteckten… für uns ein Schlüsselerlebnis: Wir haben daraufhin beschlossen, Kinder zu adoptieren statt eigene zu bekommen!

(6.10.71) Nun sind wir schon in Medellín / Kolumbien. Schon in Quito hatte es viel geregnet, in Kolumbien waren durch die Regenzeit schon ganze Teile der Panamericana weggeschwemmt. Auf einem Streckenabschnitt streikte bei einem Bus die Benzinpumpe, was stundenlanges Warten zur Folge hatte. Ein anderes Mal blieb der Bus kurz vor einem Pass liegen, wir mussten aussteigen und die Männer haben ihn dann hochgeschoben. Runter ging’s dann im Affenzahn, so dass wir, auf Holzbänken sitzend, nach der Fahrt unsere blauen Flecken zählen konnten.

In Medellín endet Elses Tagebuch in Briefform, die folgenden Briefe sind wohl nicht bei ihren Eltern in Bonn angekommen. So fehlt auch ein Erlebnis, das sie sicher in einem Brief beschrieben hatte: Zwei Busfahrer hatten auf der engen und nicht asphaltierten Panamericana vor Barranquilla einen Konflikt: Der eine wollte den anderen nicht überholen lassen, was zu einem Rennen führte. Im nächsten Ort stiegen die beiden aus und gingen mit Macheten aufeinander los. Daraufhin schritt die Polizei ein und es gab eine kleine Gerichtsverhandlung: zum Glück durfte „unser“ Busfahrer weiterfahren, so dass wir uns als Gruppe – wie verabredet – an einem bestimmten Tag in Barranquilla treffen konnten. Dann ging’s wie bei der Hinfahrt im Flugzeug bis Miami, dann in Mietautos bis New York und im Flugzeug zurück nach Frankfurt zu kommen.

Download des Tagebuchtextes mit Fotos HIER

Nach der Rückkehr nach Tübingen verfassten wir einen (zusammenfassenden) Bericht, download HIER.

Diesen Bericht hatte auch Erhard Meueler bekommen, der uns die Gelegenheit gab, an seinem Projekt eines Didaktischen Sachbuchs mit dem Titel "Unterentwicklung. Arbeitsmaterialien für Schüler, Lehrer und Aktionsgruppen" einen Beitrag zu Chile zu schreiben. Das Buch erschien 1974 als Rowohlt Taschenbuch. Kurz vor der Einreichung beim Verlag putschte am 11.September 1973 das chilenische Militär - und wir mussten den Schlussteil unseres Beitrags schnell umschreiben: Download unseres Buchbeitrags HIER

Nach dem Militärputsch organisierten wir im "Chile-Komitee Tübingen" viele Solidaritätsaktionen, u.a. Konzerte und

Lesungen mit Texten chilenischer Künstler*innen, z.B. im Zimmertheater. Der Künstler HAP Grieshaber entwarf für uns das Plakat (rechts unten im Bild) für die Solidaritätsarbeit. Die Musik -

"Nueva Canción Chilena" - spielte dabei eine bedeutende Rolle. Viele LP's hatten wir mitgebracht, einige erschienen dann auch auf dem deutschen Musikmarkt.

[1] Camilo Torres war in den 1960-er Jahren einer der ersten Arbeiterpriester und Vertreter der „Befreiungstheologie“, er schloss sich 1965 in Kolumbien der Guerilla ELN an und wurde ein Jahr später von Regierungstruppen erschossen

[2] Die Kantate thematisiert einen Streik der Minenarbeiter 1907, der vom Militär brutal mit einem Massaker beendet worden war: https://www.youtube.com/watch?v=i8gecKmAfGc

Reise-Impressionen Südafrika / Ratanda 2024

Gleich zwei Anlässe motivierten mich, im Abstand von zwei Jahren noch einmal nach Südafrika zu reisen und vor allem nach Ratanda. Eva sollte ihren runden Geburtstag am 16. Februar 2024 auf Bokamoso feiern und zugleich das „Bokamoso Art Center“ offiziell eröffnet werden. Es war eine gute Gelegenheit, mit eigenen Augen zu sehen, was sich dort in dieser Zeit verändert und weiterentwickelt hat, - und es lässt darüber nachdenken, warum man überhaupt reist.

Kapstadt und die Gardenroute, so ein klassischer Buchtitel für einen Südafrika-Reiseführer. Wer träumte nicht davon, diese Tour einmal zu machen. So auch wir, eine kleine Gruppe von Freundinnen von Eva und ich, ihr Bruder. Das Kap der Guten Hoffnung, ein Weingut, das quirlige und bunte Kapstadt, die südlichste Ecke des Kontinents in Cape Agulhas, Mossel Bay und der Addo Elephant Nationalpark nördlich von Port Elizabeth. Schöne Landschaften, keine Schlaglochstraßen wie sonst, traumhafte Strände und die obligatorischen Wildtiere. Geht so Reisen? Für die meisten Südafrikatouristen offenbar, sie bleiben in ihrer weißen Bubble, die Schwarzen kommen nur als Putzhilfen oder Kellner*innen vor.

Heidelberg (Südafrika) hat seit mehreren Jahren eine Partnerschaft mit der gleichnamigen Stadt in Deutschland, sehen kann man das etwa im „Heidelberg Heritage Museum“, das nach eigenem Anspruch „offers a fascinating introduction to the history of South Africa“ (Website). Sicher ein Stück Kolonialgeschichte, interessant ist hier die Bilderwelt, die man sich dort von Deutschland und der Partnerstadt macht.

Zu einer Südafrika-Erfahrung gehört auch in unmittelbarer Nachbarschaft von Bokamoso ein Weißer, dessen Weltbild in der Apartheid steckengeblieben ist – und der wie viele weiße Grundbesitzer angesichts des expandierenden Townships Ratanda sich irgendwann anderswo niederlassen dürfte.

Wie nähert man sich an den Moloch Johannesburg an, die 60 km entfernte 4-Millionen-Metropole? Mit einem Hop-on-Hop-off-Bus? Nicht zu vergleichen mit einer Stadtrundfahrt mit Bruce, der mit großer Leidenschaft und Kenntnis Fremden seine Stadt zeigt, die das Zentrum des Gold- und Diamantenhandels ist. Schon von weitem sieht man rund um Johannesburg die riesigen weißen (und hochgiftigen) Abraumhalden, die Hinterlassenschaften der Minengesellschaften, die sich im Zentrum mit Glitzerbauten präsentieren. Der Zulu-Ausdruck für die Stadt heißt „Ort des Goldes“.

Starker Kontrast hierzu die Stadtteile, in denen sich viele Migranten v.a. aus Zimbabwe niedergelassen haben. Eine solche Fahrt führt auch durch wohlhabendere Stadtteile, in denen die Bewohner ihre Anwesen mit hohen Mauern und Stacheldraht sichern.

Zum Abschluss der Stadtrundfahrt führte uns Bruce zum Constitution Hill: Dort befand sich u.a. das zentrale Apartheid-Gefängnis, in dem u.a. Mahatma Ghandi und Nelson Mandela gefangen waren, - heute Sitz des Verfassungsrats. Welch eine Symbolik: Das Gebäude wurde aus den Backsteinen des Gefängnisses errichtet !

Bekannter sind sicher die „South Western Townships“, bekannt als „Soweto“, wo sich auch das Hector-Pieterson-Museum befindet, auch das ein Muss für Besucher, die sich für die Geschichte Südafrikas interessieren, hier speziell: für das Massaker an protestierenden Schülern am 17. Juni 1976.

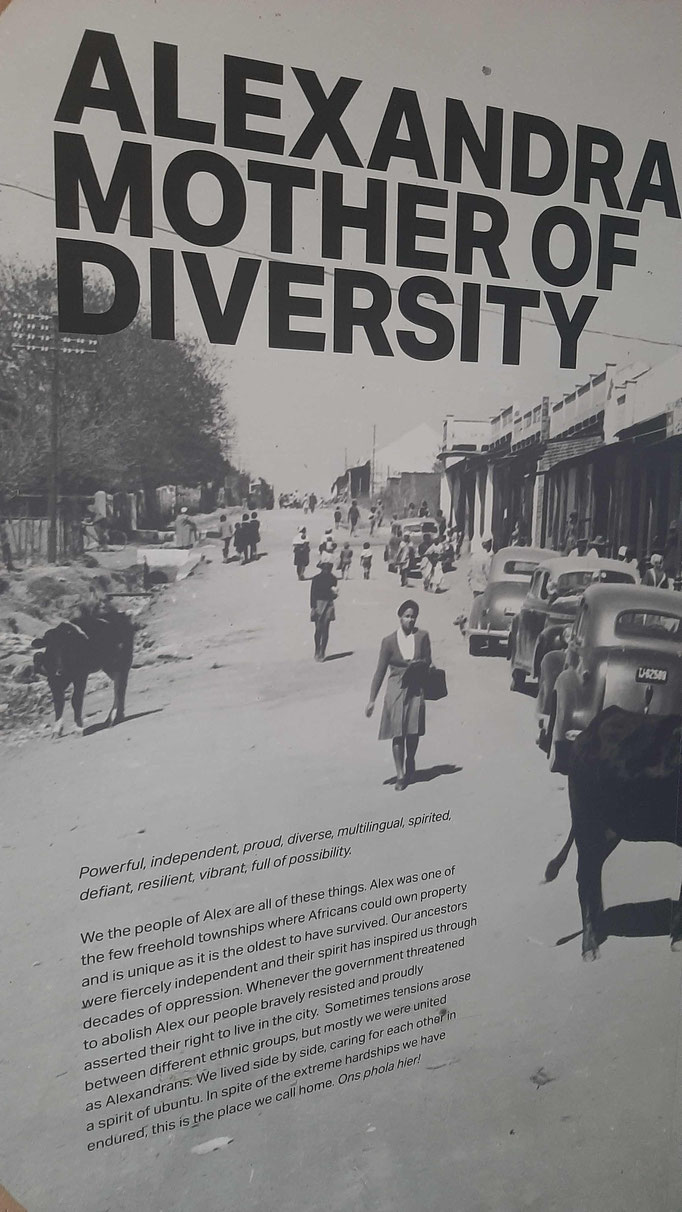

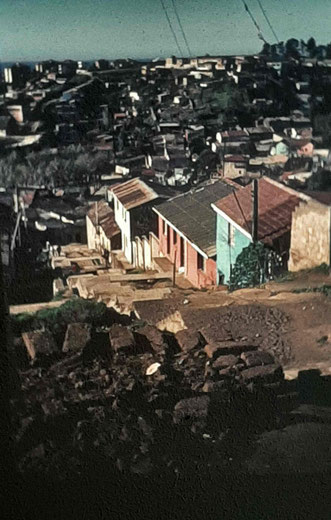

Thabang führte uns in ein weiteres Township, Alexandra, ebenfalls ein Zentrum der Anti-Apartheid-Bewegung, wie man im Alexandra Heritage Centre anschaulich studieren kann.

Von der dortigen Aussichtsplattform kann man auch das kleine Haus erkennen, in dem Nelson Mandela gewohnt hatte.

In unsere Erinnerung eingebrannt hat sich auch die Reaktion der Bewohner von Alexandra, als wir - weiß, schwarz und coloured - in unserem 15-er Bus durch die engen Straßen fuhren. Wir wurden mit Hallo begrüßt und bejubelt, einer fragte, ob bei uns alles in Ordnung sei…: Das haben viele noch nie gesehen, dass Menschen in dieser „Mischung“ in einem normalerweise nur von Schwarzen genutzten Bus fahren.

Der Schriftsteller Günter Kunert hat einmal geschrieben, wirkliches Reisen führe zu einer Verwandlung, eben dazu, dass man sich selber fremd wird, dass man etwa auch die Maßstäbe, mit denen man andere*s beurteilt, relativiert. Aber auch: dass man in Kontakt kommt mit fremden Lebensweisen, sich von ihnen berühren lässt. Solche Touren etwa nach Johannesburg, Soweto oder Alexandra hinterlassen tiefere Spuren als die üblichen Touristenziele. Vor allem aber ein mehrtägiger Besuch auf Bokamoso: Wo bekommt man einen besseren Einblick in südafrikanische Lebenswelten ?! …und zugleich in ein Projekt, das vielfältige Perspektiven bietet?

Wir reisen, um verwandelt zurückzukehren: Eine so intensive Energie ist zu spüren, wenn der Lesedi Show Choir singt, vor allem auch, wenn man mitsingt und tanzt. Eine solche „Südafrika“-Erfahrung lässt alle Schönheiten einer Gardenroute verblassen.

Wer wie wir mitten in Ratanda in der Garage von Thabangs Elternhaus eine der fast täglichen Proben des Lesedi Show Choirs miterlebt hat, wird die Kraft der Musik und die körperlich spürbare Energie nie vergessen. Es fehlen die Worte, die vermitteln könnten, wie die Sänger*innen in und mit ihrer Musik leben – oder etwas pathetisch ausgedrückt: mit ihren Körpern das Leben feiern! Als Zuhörer bleibt einem nur das Gänsehautfeeling – und die einmalige Erfahrung, dass diese Energie aus tiefstem Herzen kommt. Immer wieder hört man, dass der Chor für die Sänger*innen zur zweiten Familie geworden ist. Mehr noch: ein soziokulturelles, kulturpädagogisches Projekt „at its best“.

Doch der Reihe nach: Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als durch Corona viele Mitglieder des Lesedi-Chors ihre Arbeit verloren hatten und Eva Geld sammelte, um ihnen das Überleben zu ermöglichen. Doch Thabangs Idee war es, ihnen eine längerfristige Perspektive zu bieten, etwa die Idee eines soziokulturellen Zentrums mit einem landwirtschaftlichen Projekt zu verbinden. Ein Dutzend Spender*innen ermöglichten den Kauf einer Farm. Chormitglieder sollten etwa durch Gemüseanbau, Hühnerzucht oder Näharbeiten auf der Farm Geld verdienen können, nachdem sie in Schnellkursen von Experten dazu qualifiziert wurden, die Musik-Band hatte schon wöchentliche Auftritte in der Heidelberg-Mall. Eine „Event-Hall“ sollte Probenräume für den Chor und die Band bieten, aber auch angemietet werden, um Einkommen zu generieren.

Wir konnten uns 2022 ein gutes Bild von der Aufbruchstimmung auf Bokamoso machen, und die Fotos der großen Aufräumaktion sowie die Interviews in der damals hergestellten Broschüre (Link XXX download) zeigen diese als Momentaufnahme.

Entwicklungen und Perspektiven

In den zwei Jahren hat sich viel getan: Zum Geburtstags- und Eröffnungsfest im Februar 2024 sind sieben neue Gästezimmer entstanden, die Zimmer im Haupthaus wurden renoviert, insgesamt gibt es 20 Gästebetten. Durch das Dach kann es nun auch nicht mehr regnen, und eine Photovoltaik-Anlage puffert die täglichen Stromausfälle im Land ab.

Vor zwei Jahren war Thabang noch der einzige mit Führerschein: Er war täglich viele Stunden unterwegs, u.a. um die Chormitglieder abends nach den Proben und Konzerten (aus Sicherheitsgründen) nach Hause zu fahren. Die Idee, anderen den Führerschein zu finanzieren, um Thabang zu entlasten, erwies sich als Volltreffer und zukunftsfähige Investition. Mittlerweile haben sechs Chormitglieder die Fahrerlaubnis, und einer hat damit nun auch eine Festanstellung bei einer Firma und eine berufliche Perspektive. Dagegen muss die Idee, über Gemüseanbau auf der Farm Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, neu überdacht werden. Vielleicht war die in ferner Zukunft liegende Aussicht, damit Geld zu verdienen, nicht motivierend genug. Das Areal ist groß genug für neue Ideen, und wie bei vielen Projekten kann erst die Praxis zeigen, was geht – und was die Akteure vor Ort wollen. So wurde auch etwa der Probenraum für die Band in ein Gästezimmer umgebaut, auch die Lesedis singen nun erstmal anderswo, nachdem sich die (o.g.) Nachbarn beschwert hatten.

Sehr erfolgreich hat sich die Zusammenarbeit mit Schulen entwickelt: 1200 Kinder an 12 Schulen im Alter von 7-12 Jahren werden derzeit auf den nationalen Schulchor-Wettbewerb im Juni 2024 vorbereitet, nicht nur mit dem Einstudieren von Liedern und Tänzen, sondern auch mit Notenlesen. Thabang hatte diese dreimonatigen Workshops begonnen, da er jedoch im Mai/Juni in Deutschland ist, sollen die Workshops von sechs älteren Chormitgliedern weitergeführt werden, die dafür auch von Spenden (Moko e.V.) bezahlt werden: Eine mehrfache Win-Win-Situation!

Ratanda wächst und wächst…auch auf Bokamoso zu, so dass es vermutlich bald nicht mehr die großen Brachflächen zwischen den Siedlungen gibt, - eine Chance für den geplanten Kindergarten auf dem großen Areal und irgendwann auch mal die „Event-Hall“ als kulturelles Zentrum, als gelebte und lebendige Synthese von Kultureller Bildung und soziokultureller Entwicklung.

Aus einem beiläufigen Gespräch zwischen Eva und Thabang über Sexualaufklärung für seine pubertierenden Töchter hat sich eine Initiative entwickelt, die zukunftsweisend sein könnte: Am Vorabend unserer Abreise wurden die Lesedis in zwei geschlechtsgetrennte Gesprächsgruppen aufgeteilt, die mit Aisha bzw. Marvin über dieses weitgehend tabuisierte Thema sprechen sollten. Wir „Alten“ haben uns zurückgezogen, spürten aber aus der Ferne eine sehr intensive Gesprächsatmosphäre, bei den Männern wurde zu Anfang viel gelacht, Beiträge wurden mit Klatschen bedacht und dann wurden die Gesprächsphasen immer länger. Zum Ende der Gesprächsrunden nach 2-3 Stunden war eine so gelöste Atmosphäre spürbar, die Männer haben gesungen und getanzt…, dann kamen natürlich die Frauen hinzu. Schließlich wurden alle – wie sonst auch – mit den Autos nach Hause gefahren. Am Lagerfeuer haben wir dann erfahren, dass viel über sexualisierte Gewalt zu Hause gesprochen wurde. Diese Erfahrung des Sprechens über ein so stark tabuisiertes Thema und seine befreiende Wirkung sollte zur Schlussfolgerung führen, dass dies ein Auftakt für weitere solcher Gespräche war: Es ist eben ein Chor, der nicht nur (hochprofessionell) Lieder singt, sondern vor allem Erfahrungen von Gemeinschaft, von Kompetenz und Selbstwirksamkeit vermittelt, Erfahrungen persönlicher Stärke und Wertschätzung im Kontext der Gruppe: „Ich bin, weil wir sind“ könnte man die südafrikanische Ubuntu-Philosophie auf eine Formel bringen. So wird verständlich, dass der Chor vor dem Hintergrund der schwierigen Lebensverhältnisse im Township zum Hoffnungsträger wird: Hier gibt es Halt und eine Haltung wechselseitiger Wertschätzung, die für jede*n einzelne*n wie auch für den Chor als ganzen eine einmalige Entwicklungschance darstellt – eine „Wertschätzungskette“.